Por: Maximiliano Catalisano

En una cultura educativa que durante años premió la respuesta correcta y castigó el tropiezo, hablar del valor del error puede sonar revolucionario. Sin embargo, cada vez más docentes y escuelas están comprendiendo que equivocarse es una parte esencial del aprendizaje. El error, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una oportunidad para pensar, analizar, revisar y construir conocimiento. Cuando se lo aborda con una mirada pedagógica, el error enseña más que el acierto, porque invita a comprender el porqué de las cosas, a revisar los procesos y a aprender con profundidad.

El error forma parte natural de todo proceso de aprendizaje, pero el modo en que se lo interpreta marca una gran diferencia. En muchos casos, los estudiantes desarrollan miedo a equivocarse por temor a ser juzgados o evaluados negativamente. Este miedo limita la participación, la creatividad y la curiosidad. Una escuela que enseña a valorar el error, en cambio, promueve la confianza, la exploración y la reflexión. No se trata de celebrar el error por sí mismo, sino de usarlo como herramienta para mejorar, para entender que el conocimiento se construye paso a paso, y que cada equivocación es una pista sobre cómo seguir avanzando.

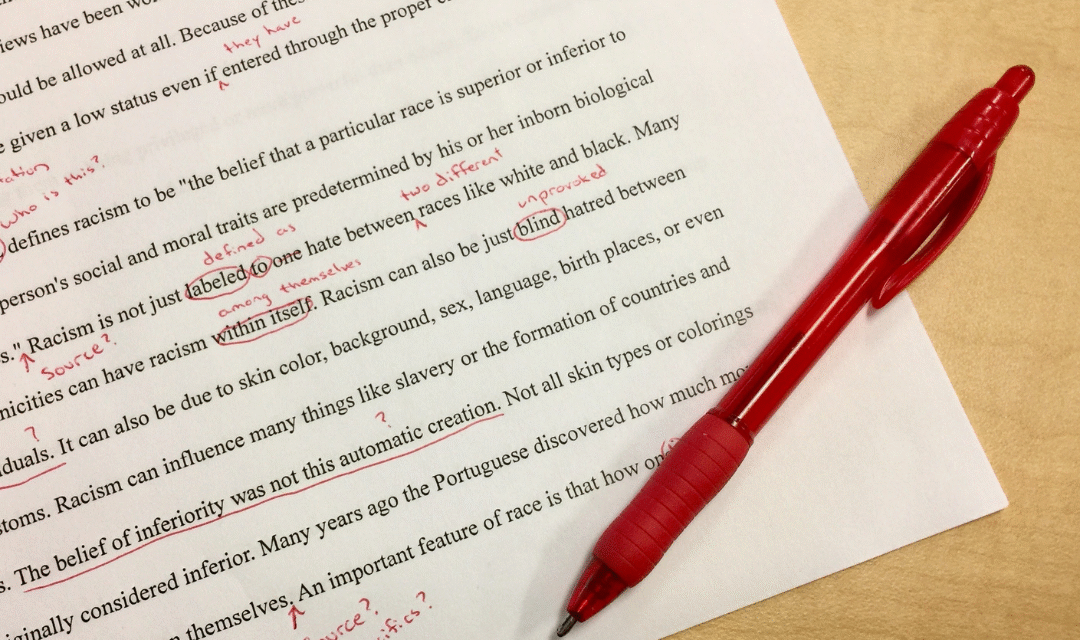

Desde las primeras etapas educativas, es fundamental que los docentes enseñen a interpretar el error como una señal de aprendizaje. En el aula, esto implica generar un clima donde se pueda preguntar sin miedo, debatir sin ser juzgado y revisar sin vergüenza. Las correcciones pueden convertirse en diálogos y no en castigos. Los alumnos aprenden más cuando se les permite revisar sus trabajos, explicar sus razonamientos y reconocer en qué se equivocaron. Esa instancia de metacognición —de pensar sobre el propio pensamiento— potencia la comprensión y fomenta una actitud activa frente al conocimiento.

Aprender de los errores no es solo una cuestión de pedagogía, sino también de cultura escolar. Requiere modificar la forma en que entendemos la evaluación y el éxito. En lugar de premiar solo el resultado final, es importante valorar el proceso, el esfuerzo y la capacidad de revisión. En muchas experiencias educativas innovadoras, los errores se registran, se analizan y se discuten colectivamente. De esta manera, el aula se convierte en un laboratorio de pensamiento donde equivocarse es parte del método.

Las disciplinas científicas son un ejemplo claro de esto. La ciencia avanza gracias al error: los experimentos fallidos son tan valiosos como los exitosos porque aportan información y abren nuevas preguntas. Cuando los estudiantes comprenden que incluso los grandes descubrimientos nacieron de intentos fallidos, pueden mirar sus propias equivocaciones con otros ojos. Este enfoque también se aplica a las artes, a la escritura y a la vida cotidiana: errar no es fracasar, sino descubrir.

Un docente que valora el error enseña a sus alumnos a persistir. En lugar de rendirse ante una dificultad, aprenden a observar lo que no funcionó, a buscar alternativas, a ensayar nuevamente. Esta actitud es clave para formar personas resilientes, autónomas y críticas. Además, favorece el trabajo colaborativo, porque en un grupo donde equivocarse está permitido, las ideas circulan con más libertad y los aprendizajes se enriquecen con las miradas de todos.

En la práctica, incorporar el error como parte del aprendizaje implica cambiar algunas rutinas. Por ejemplo, ofrecer devoluciones que expliquen y orienten, en lugar de limitarse a señalar lo que está mal. Invitar a los alumnos a corregir sus propias producciones y reflexionar sobre cómo podrían mejorarlas. También puede ser útil compartir ejemplos de errores comunes para analizarlos entre todos, o comparar distintas resoluciones para mostrar que hay múltiples caminos para llegar al conocimiento.

El valor del error también tiene una dimensión emocional. Los estudiantes necesitan sentirse seguros para equivocarse, y eso depende del clima que se construya en la escuela. La empatía, el respeto y la paciencia son esenciales para que se animen a intentarlo sin temor. Un entorno que juzga con dureza o ridiculiza los errores inhibe la participación y genera inseguridad. En cambio, cuando el docente transmite la idea de que todos —incluso los adultos— aprenden a través del ensayo y el error, se refuerza el vínculo pedagógico y se fomenta la confianza mutua.

Este enfoque no solo beneficia a los estudiantes, sino también a los docentes. Enseñar implica también arriesgarse, probar nuevas estrategias, aceptar que algunas no funcionen y volver a intentarlo. El error, entonces, atraviesa a toda la comunidad educativa. Cuando una institución asume esta filosofía, se convierte en un espacio vivo, donde aprender y enseñar son procesos abiertos, dinámicos y profundamente humanos.

En un mundo que cambia constantemente, aprender a convivir con el error es una habilidad imprescindible. La sobreabundancia de información, los desafíos tecnológicos y las transformaciones sociales exigen personas capaces de pensar, de revisar y de adaptarse. Enseñar a valorar el error no significa bajar la exigencia, sino elevar la comprensión: que los estudiantes aprendan a analizar, a cuestionar y a construir conocimiento con sentido.

Aprender a través del error es, en definitiva, aprender a aprender. Es reconocer que el conocimiento no se trata de acumular certezas, sino de recorrer un camino lleno de preguntas, de intentos, de búsquedas. Cada equivocación, mirada con atención, ilumina una parte de ese camino. Y es en ese recorrido, imperfecto pero auténtico, donde se forma el pensamiento crítico, la curiosidad y la pasión por seguir aprendiendo.