Por: Maximiliano Catalisano

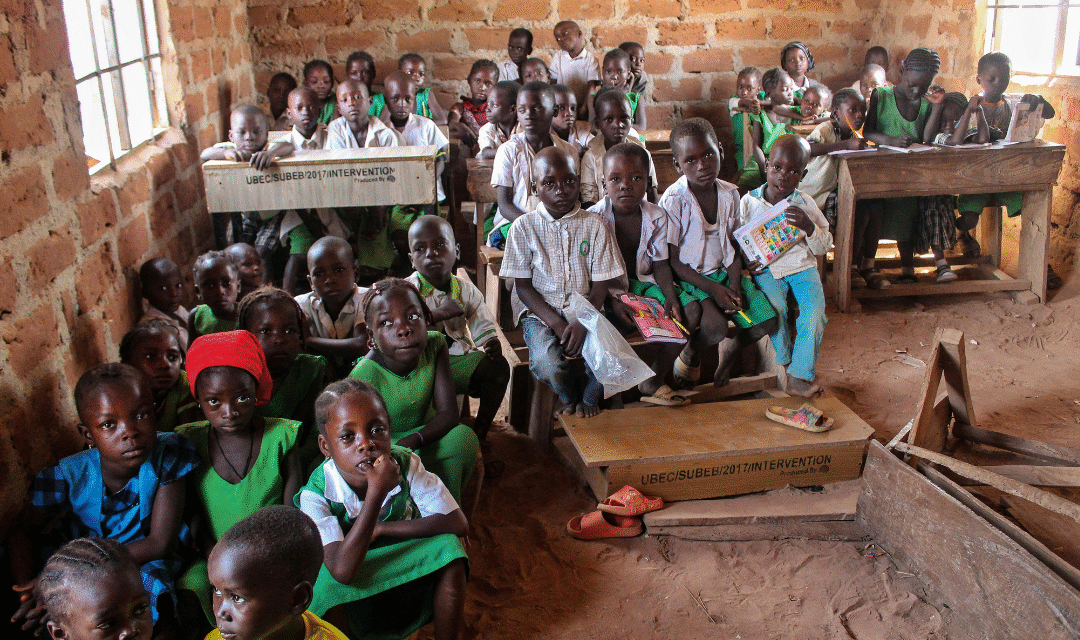

En los rincones más alejados de los grandes centros urbanos, donde los caminos de tierra se confunden con los horizontes y las escuelas son el corazón de la comunidad, se está gestando una de las transformaciones educativas más profundas del siglo XXI. La educación rural, muchas veces vista como un desafío, se ha convertido en un terreno fértil para la innovación. Con pocos recursos, pero una enorme creatividad, docentes y estudiantes de distintas regiones están reinventando la forma de aprender, de enseñar y de vincular la escuela con su entorno. Lo que ocurre en esas aulas rurales no solo mejora la enseñanza, sino que transforma los territorios, fortaleciendo las raíces y generando nuevas oportunidades para las comunidades.

Hablar de innovación en contextos rurales no implica necesariamente tecnología avanzada o grandes inversiones. En la mayoría de los casos, la innovación nace de la necesidad y del compromiso. Son los docentes rurales quienes, con ingenio y sensibilidad, diseñan estrategias que responden a la realidad de sus alumnos: clases que incorporan saberes locales, proyectos que integran ciencias con la vida cotidiana del campo, huertas que enseñan sobre sostenibilidad o talleres donde se recuperan tradiciones ancestrales desde una mirada contemporánea. Estas experiencias muestran que la innovación puede tener rostro humano, estar hecha de pequeñas acciones con gran impacto.

En la educación rural, el vínculo entre la escuela y la comunidad es esencial. Los proyectos innovadores suelen nacer del diálogo entre ambos espacios. Cuando la escuela se abre al territorio, los aprendizajes adquieren sentido. Por ejemplo, cuando los estudiantes investigan sobre la calidad del agua de los ríos cercanos, documentan historias de los pobladores o desarrollan emprendimientos productivos junto a sus familias, están aprendiendo ciencia, historia y economía, pero también están construyendo identidad y compromiso con su entorno. En este sentido, la innovación se vuelve una herramienta para fortalecer el tejido social.

Un aspecto distintivo de las escuelas rurales es su capacidad de integrar la teoría con la práctica. En muchos casos, los proyectos escolares están directamente ligados al trabajo agrícola, al cuidado del ambiente o al desarrollo sustentable. Los estudiantes aprenden haciendo, observando la naturaleza, analizando los ciclos del clima y participando activamente en la vida comunitaria. Este enfoque práctico no solo mejora la comprensión de los contenidos, sino que fomenta habilidades como la autonomía, la cooperación y la resolución de problemas.

La incorporación de tecnología en contextos rurales también está abriendo nuevas posibilidades. Aunque los desafíos de conectividad siguen siendo grandes, muchas escuelas están demostrando que lo digital puede convertirse en una ventana al mundo sin perder el anclaje territorial. Plataformas educativas, radios escolares, videos comunitarios y redes colaborativas están permitiendo que los estudiantes compartan sus experiencias y aprendan de otros lugares. Estas iniciativas no reemplazan la enseñanza presencial, sino que la complementan, generando un puente entre la tradición y la modernidad.

Las experiencias más inspiradoras de educación rural suelen tener un fuerte componente de trabajo en red. Los docentes se conectan con otras escuelas, participan en programas de formación, crean materiales pedagógicos propios y comparten estrategias. Esta colaboración les permite superar el aislamiento y construir saberes colectivos. En muchos países, las redes de escuelas rurales han logrado impulsar proyectos que mejoran la infraestructura, promueven la innovación pedagógica y fortalecen el sentido de pertenencia.

La innovación en la educación rural no solo beneficia a los alumnos, sino también a las comunidades. Cada proyecto educativo que promueve el desarrollo local, que rescata conocimientos tradicionales o que impulsa la participación ciudadana, contribuye al crecimiento del territorio. La escuela rural se convierte así en un motor de desarrollo, un espacio donde se imaginan futuros posibles sin necesidad de migrar a las ciudades. Este arraigo positivo demuestra que la educación tiene el poder de transformar no solo personas, sino también lugares.

Resulta fundamental que las políticas educativas acompañen estas iniciativas con recursos, formación y reconocimiento. La innovación requiere tiempo para consolidarse y sostén institucional para expandirse. Muchas veces, los proyectos más transformadores nacen del esfuerzo de un pequeño grupo de docentes, pero su impacto puede multiplicarse si existen programas que los visibilicen y apoyen. Dar valor a las experiencias rurales es también una forma de reconocer la diversidad cultural y pedagógica de un país.

La educación rural e innovación son dos conceptos que, juntos, revelan una gran verdad: las ideas más potentes no siempre surgen donde hay más recursos, sino donde hay más compromiso y creatividad. Las escuelas rurales están demostrando que es posible enseñar y aprender de otra manera, construyendo conocimiento desde el territorio, respetando los saberes locales y abriendo caminos hacia un futuro sostenible. Innovar, en este contexto, no es copiar modelos urbanos, sino crear estrategias propias, nacidas del diálogo entre la comunidad, la naturaleza y la escuela.

La transformación de los territorios a través de la educación rural es silenciosa pero constante. Cada niño que aprende a cuidar su entorno, cada joven que desarrolla un proyecto para mejorar su comunidad, cada maestro que adapta la enseñanza a la realidad de su escuela, está contribuyendo a un cambio profundo. En esos gestos cotidianos, muchas veces invisibles para las grandes ciudades, se está construyendo un nuevo paradigma educativo: uno que entiende que la innovación no depende del tamaño del aula, sino del propósito con el que se enseña.