Por: Maximiliano Catalisano

Cuando pensamos en educación, solemos imaginar aulas, libros y tecnología. Pero para los antiguos, educar era mucho más que instruir: era formar el carácter. La enseñanza no se limitaba a adquirir conocimientos, sino que implicaba moldear el alma, cultivar la virtud y enseñar a vivir con sabiduría. En las civilizaciones clásicas, el ideal educativo no era producir eruditos, sino personas íntegras, capaces de actuar con justicia, templanza y prudencia. La formación del carácter era vista como una tarea esencial, casi sagrada, porque de ella dependía el destino de cada individuo y, en consecuencia, el bienestar de toda la sociedad.

En Grecia, la educación del carácter estaba en el corazón mismo de la paideia, un concepto que reunía la cultura, la ética y el desarrollo humano. No se trataba solo de aprender retórica o filosofía, sino de construir un modo de ser. Sócrates enseñaba a pensar, pero sobre todo a conocerse a uno mismo, convencido de que el autoconocimiento era el punto de partida para cualquier vida buena. Platón consideraba que el alma debía armonizar sus tres partes —la razón, el coraje y el deseo— para alcanzar la justicia interior, mientras que Aristóteles veía en la virtud el fruto de la práctica constante: el carácter se forjaba en los actos repetidos, en la elección cotidiana del bien sobre el impulso. Educar, entonces, era acompañar a las personas en el arte de dominarse y de orientarse hacia lo noble.

En Roma, la idea de formar el carácter se vinculaba con la virtus, un ideal de fortaleza moral y responsabilidad pública. Cicerón y Séneca insistían en que la educación debía enseñar a actuar con rectitud, incluso cuando nadie mira. La virtud no era un discurso, sino un ejercicio diario. El maestro romano no era quien más sabía, sino quien mejor encarnaba los valores que predicaba. En ese sentido, el ejemplo tenía más fuerza que las palabras. La disciplina, el respeto, el sentido del deber y la templanza eran pilares del carácter ciudadano. Aprender a gobernarse a sí mismo era la antesala para poder participar en la vida de la comunidad.

En Oriente, las tradiciones también situaron la formación del carácter en el centro del proceso educativo. En China, Confucio enseñaba que el verdadero aprendizaje comenzaba en el corazón. Educar era pulir el propio comportamiento, cultivar la rectitud interior y actuar con benevolencia hacia los demás. El sabio debía equilibrar el conocimiento con la bondad, porque el saber sin virtud conducía al egoísmo. En la India, los textos del Mahabharata y las enseñanzas del Bhagavad Gita mostraban que el carácter se formaba a través de la autodisciplina, el desapego y la búsqueda del deber justo. En ambos casos, la educación no era una competencia intelectual, sino un camino espiritual.

El carácter, en todas estas tradiciones, no se consideraba algo dado, sino una construcción. Se formaba en el esfuerzo, la repetición y la reflexión. Los antiguos sabían que el temperamento podía ser innato, pero el carácter era una conquista. Lo que distinguía a un hombre sabio de uno común era su dominio de sí mismo. Educar era ayudar a cada individuo a alcanzar ese equilibrio interior, a moldear sus pasiones, a fortalecer su voluntad y a guiar su conducta por la razón y la virtud.

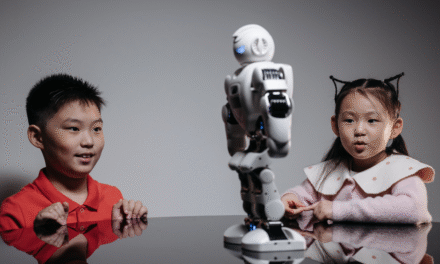

La educación del carácter se extendía más allá de las escuelas y los templos: abarcaba la vida entera. La familia, la comunidad, las costumbres y las leyes formaban un entramado que apuntaba a un mismo fin: crear personas dignas. El niño aprendía a respetar, a obedecer, a hablar con prudencia, a trabajar con dedicación. Cada gesto cotidiano era una lección moral. En las ciudades griegas o en los foros romanos, se comprendía que la educación no podía separarse de la ética, porque el conocimiento sin virtud se volvía peligroso.

Esa mirada integral se ha ido perdiendo con el tiempo. Hoy educamos la mente, pero descuidamos el carácter. Preparamos a los jóvenes para aprobar exámenes, pero no para enfrentar la vida con serenidad y fortaleza. En muchos casos, se confunde formación con instrucción, y se olvida que el propósito más alto de la educación es enseñar a ser buenos seres humanos. Volver a las raíces antiguas no significa renunciar al progreso, sino recuperar el equilibrio entre saber y ser.

Formar el carácter en tiempos modernos implica revalorizar la paciencia, la responsabilidad, la empatía y la autodisciplina. Los antiguos sabían que, sin estas virtudes, ninguna sociedad podía sostenerse. Hoy, cuando la inmediatez domina nuestras rutinas, enseñar a perseverar, a escuchar y a actuar con justicia se vuelve una tarea urgente. La formación del carácter sigue siendo el núcleo silencioso de toda educación verdadera: aquella que no busca solo transmitir conocimientos, sino formar personas capaces de elegir el bien, incluso cuando el mundo parece ir en otra dirección.

Educar el carácter es un acto profundamente humano. No depende de la tecnología, sino de la presencia de maestros que comprendan que cada alumno es, ante todo, una conciencia en formación. En esa tarea, los antiguos dejaron una enseñanza inmortal: el carácter no se enseña, se contagia. Nace del ejemplo, del diálogo, del respeto mutuo y del compromiso con la verdad. Tal vez sea tiempo de recordar que la educación no se mide por cuánto se sabe, sino por quién se llega a ser.