Por: Maximiliano Catalisano

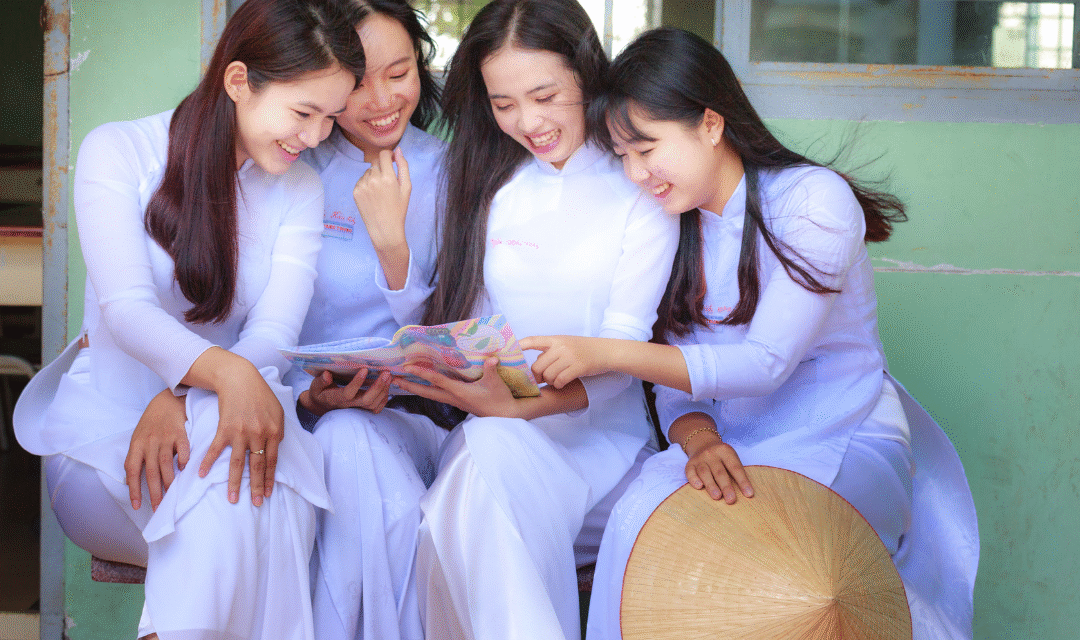

En cada aula del planeta, más allá de los idiomas, las costumbres o las fronteras, se produce un fenómeno silencioso pero poderoso: el encuentro entre culturas. Los estudiantes no solo aprenden contenidos académicos, sino que comparten miradas del mundo, tradiciones familiares, formas de pensar y de sentir que enriquecen el ambiente escolar. En una época en la que la globalización acelera los intercambios humanos y tecnológicos, la escuela se convierte en un escenario privilegiado para construir respeto, comprensión y vínculos duraderos entre personas de orígenes diversos. Hablar del aula como puente entre culturas es hablar del futuro, de una educación que ya no forma para un solo país, sino para una ciudadanía global.

Las migraciones, los intercambios educativos, la comunicación digital y los viajes han hecho que la diversidad cultural esté presente incluso en los lugares más inesperados. En una misma clase, pueden convivir estudiantes que hablan distintos idiomas, que practican diferentes religiones o que traen costumbres heredadas de países lejanos. Ante este contexto, la escuela asume un papel esencial: ser el primer espacio donde esas diferencias se reconocen, se valoran y se transforman en oportunidades de crecimiento. Cuando el aula logra convertirse en un puente, cada estudiante deja de ser espectador de la diversidad para convertirse en protagonista de una convivencia enriquecedora.

El aula como laboratorio de convivencia

El aprendizaje intercultural no ocurre de manera automática; necesita ser pensado, promovido y sostenido a través de prácticas pedagógicas concretas. En muchos países, los docentes desarrollan estrategias para integrar la diversidad en el trabajo cotidiano. En Canadá, por ejemplo, los programas escolares incluyen proyectos de historia comparada donde los estudiantes investigan sus propios orígenes y los comparten con sus compañeros. En países europeos como Francia o Alemania, las clases de lengua y literatura se convierten en espacios para leer autores de diferentes regiones del mundo, ampliando la comprensión sobre otras realidades. Mientras tanto, en América Latina se multiplican las experiencias de escuelas que incorporan contenidos relacionados con las comunidades originarias, su historia, sus lenguas y su cosmovisión.

El aula es también un espacio donde se aprende a escuchar. Las conversaciones sobre temas globales, los debates sobre costumbres o las actividades que invitan a compartir recetas, canciones o celebraciones familiares crean lazos afectivos que van más allá de las palabras. En un tiempo donde los conflictos culturales y las tensiones identitarias se multiplican en el mundo, la escuela tiene la capacidad de ofrecer un ejemplo distinto: demostrar que las diferencias no separan, sino que enriquecen. El docente, en este sentido, se convierte en un mediador cultural, un constructor de puentes invisibles que permiten que todos se sientan parte.

Educación intercultural y ciudadanía global

La educación intercultural no se limita a conocer costumbres ajenas, sino que propone un cambio de mirada. Supone aprender a convivir, a dialogar y a comprender que la identidad es una construcción dinámica, que se nutre del contacto con otros. En países como Finlandia, Australia o Japón, los sistemas educativos han integrado el enfoque intercultural en sus currículos, promoviendo actividades donde los estudiantes reflexionan sobre el impacto de la globalización, el respeto por las minorías y la importancia del diálogo. En América Latina, especialmente en países como Bolivia, México y Ecuador, se han desarrollado políticas que reconocen la educación bilingüe e intercultural como una forma de justicia histórica hacia los pueblos originarios, pero también como una herramienta para fortalecer el sentido de comunidad.

El aula como puente entre culturas no solo beneficia a los alumnos extranjeros o a las minorías culturales. Todos los estudiantes aprenden a mirar el mundo con otros ojos, a cuestionar sus propias creencias y a valorar la riqueza de lo diverso. Esa apertura es una de las competencias más necesarias en el siglo XXI, donde los desafíos globales —desde el cambio climático hasta la convivencia digital— exigen comprensión mutua y cooperación entre naciones. Por eso, una educación que fomente la interculturalidad no es una opción decorativa, sino una necesidad que prepara a las nuevas generaciones para construir un mundo más dialogante.

El rol del docente y la comunidad educativa

Convertir el aula en un puente entre culturas requiere docentes formados y comprometidos con esta misión. No basta con celebrar fechas internacionales o realizar actividades aisladas: la interculturalidad se vive día a día, en la forma de enseñar, en los ejemplos que se eligen, en el modo de resolver conflictos y en la manera de escuchar a los estudiantes. Los profesores que integran la diversidad cultural en su práctica ayudan a que cada alumno sienta orgullo por su identidad y curiosidad por la de los demás. Es una tarea compleja pero profundamente transformadora.

La comunidad educativa también cumple un papel fundamental. Las familias, al compartir sus costumbres, comidas o relatos, fortalecen el sentido de pertenencia y promueven el respeto mutuo. Los proyectos escolares que involucran a las familias migrantes o a las comunidades locales muestran que la interculturalidad no se enseña solo en el aula, sino que se construye en el diálogo constante entre escuela y entorno. En muchas escuelas rurales y urbanas de América Latina, esta relación se convierte en una herramienta poderosa para la integración y la cooperación social.

Hacia una educación que una al mundo

El aula del futuro no será solo un espacio físico, sino también un punto de encuentro entre mundos. Las tecnologías amplían esa posibilidad: hoy los estudiantes pueden realizar videoconferencias con jóvenes de otros países, intercambiar ideas, aprender idiomas o compartir proyectos científicos y artísticos. Este contacto directo rompe estereotipos y genera empatía. La educación, cuando se abre al mundo, deja de ser un ejercicio de transmisión de conocimientos para convertirse en una experiencia de humanidad compartida.

El desafío está en mantener viva esa capacidad de encuentro en medio de las diferencias. Si la escuela logra enseñar que todos los seres humanos, sin importar su origen, comparten sueños, miedos y esperanzas, habrá cumplido una de sus funciones más nobles: formar personas capaces de convivir y de construir puentes donde otros solo ven fronteras. El aula, entonces, no será solo un espacio de enseñanza, sino un territorio simbólico donde el mundo aprende a reconocerse a sí mismo.