Por: Maximiliano Catalisano

Durante el Renacimiento europeo, cuando el arte, la ciencia y la filosofía comenzaron a redescubrir la profundidad del pensamiento clásico, nacieron las academias: lugares donde se respiraba curiosidad, debate y creación. Estos espacios no se parecían a las escuelas ni a las universidades medievales; eran círculos de encuentro donde las ideas se mezclaban con el arte, donde los jóvenes aprendían observando a los maestros y los sabios debatían sin temor a la censura. Hablar de las academias renacentistas es hablar del origen de un modo de enseñar y aprender que valoraba la imaginación, la conversación y la libertad intelectual. En una época en que la imprenta recién comenzaba a transformar la cultura, estos espacios fueron verdaderas usinas de pensamiento, donde la creatividad se cultivaba con el mismo cuidado que una obra de arte.

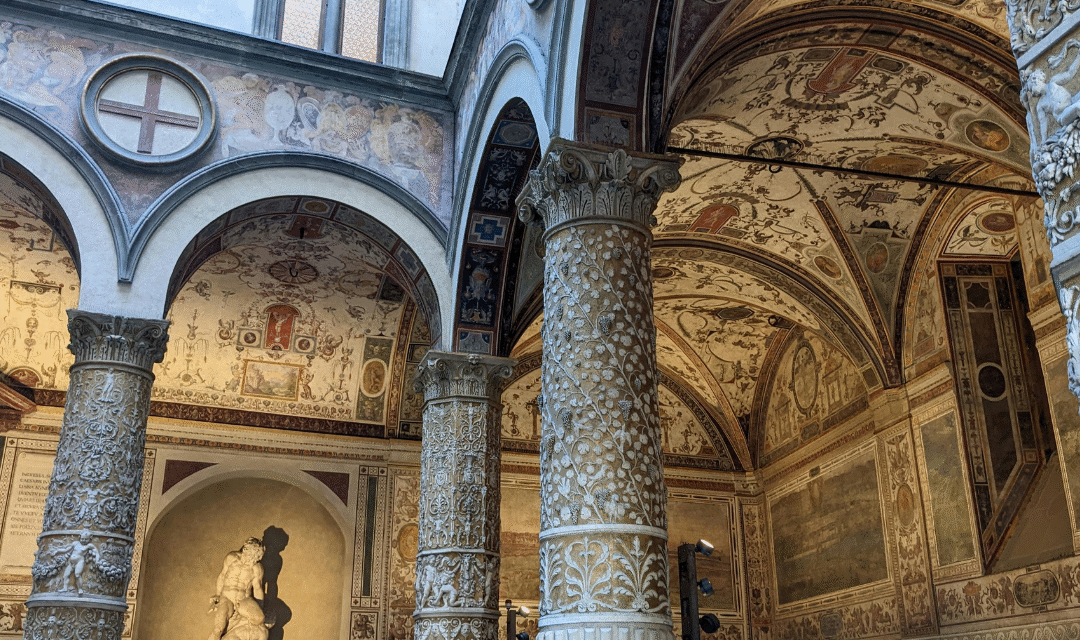

A diferencia de las universidades tradicionales, centradas en la teología y el dogma, las academias renacentistas se fundaban en la pasión por el conocimiento. Eran comunidades de artistas, filósofos y científicos que buscaban comprender el mundo desde nuevas perspectivas. Florencia, Roma, Venecia y Padua fueron el escenario de estas experiencias que marcaron un antes y un después en la historia de la educación. La Academia Platónica de Florencia, impulsada por Cosme de Médici en el siglo XV, es uno de los ejemplos más emblemáticos. Allí se reunían humanistas como Marsilio Ficino y Pico della Mirandola para estudiar a Platón, pero también para discutir sobre poesía, astrología y música. La educación se concebía como una forma de perfeccionamiento del alma y no solo como una acumulación de conocimientos.

Lo que distinguía a estas academias era su método. No existían exámenes, programas cerrados ni jerarquías. El aprendizaje se daba en el diálogo y en la observación. Los jóvenes aprendían escuchando a los mayores, observando sus obras y participando en las discusiones. La palabra era el vehículo del conocimiento, y la curiosidad, la llave que abría las puertas de lo desconocido. En estos espacios, el error no se castigaba, sino que se interpretaba como una oportunidad para descubrir algo nuevo.

La influencia del arte fue central. En Florencia, las academias de pintura y escultura funcionaban como verdaderas escuelas del ojo y de la mano. Los aprendices pasaban años observando a los maestros, copiando sus técnicas y aprendiendo a interpretar la belleza. El proceso creativo no se reducía a la técnica, sino que se concebía como una forma de pensamiento. Leonardo da Vinci, por ejemplo, no solo pintaba, sino que reflexionaba sobre la anatomía, la geometría y la naturaleza. Para él, dibujar era un modo de pensar. Ese espíritu multidisciplinario, tan característico del Renacimiento, tuvo su semilla en las academias.

Además, estos espacios favorecieron el intercambio entre distintas disciplinas. En un mismo encuentro podía hablarse de filosofía, música, matemáticas y astronomía. No existían fronteras rígidas entre los saberes, porque se entendía que todos formaban parte de una misma búsqueda: la comprensión del ser humano y del universo. Esa mirada integral inspiró el desarrollo de las ciencias modernas y de las pedagogías que, siglos después, reivindicarían el aprendizaje a partir de la experiencia.

El clima de libertad y debate que caracterizaba a las academias también transformó la noción de maestro. El docente no era un transmisor de verdades, sino un guía intelectual, un compañero de búsqueda. En lugar de imponer respuestas, planteaba preguntas, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Este modelo anticipó, en muchos sentidos, lo que hoy se considera una educación activa y participativa.

Otra característica fascinante de las academias renacentistas fue su apertura hacia la belleza como parte de la formación intelectual. Se creía que la contemplación del arte y la naturaleza despertaba en el ser humano un sentido de armonía interior. La belleza era vista como una forma de conocimiento, capaz de conectar la razón con la emoción. Este ideal influyó en la educación artística moderna, que busca desarrollar la sensibilidad junto con la inteligencia.

Con el paso del tiempo, las academias se consolidaron como instituciones formales. En el siglo XVI, surgieron academias de arte en Roma, Venecia y París, donde se establecieron reglas y métodos de enseñanza. Sin embargo, el espíritu original —ese que promovía la conversación libre y la experimentación— siguió vivo. Muchos artistas y pensadores de los siglos siguientes, desde Galileo hasta Michelangelo, se formaron en ese ambiente de apertura intelectual.

En la actualidad, cuando la educación enfrenta el desafío de integrar creatividad y pensamiento crítico, el ejemplo de las academias renacentistas vuelve a cobrar sentido. La idea de aprender en comunidad, de debatir y de vincular distintas áreas del saber, sigue siendo profundamente moderna. Las academias demostraron que el conocimiento florece cuando se combina la curiosidad con la libertad de imaginar.

Quizás el legado más importante de aquellas academias sea recordarnos que educar no es solo transmitir información, sino despertar el deseo de comprender y crear. En un mundo donde la tecnología domina los modos de aprender, rescatar el valor del encuentro, la conversación y la belleza puede ser una manera de recuperar lo más humano del conocimiento. Así como en el Renacimiento se buscaba unir la razón con la emoción, hoy la educación necesita volver a ser un arte: el arte de formar personas capaces de pensar, sentir y transformar su realidad.