Por: Maximiliano Catalisano

Entre pizarras digitales y viejos cuadernos, la escuela de hoy intenta encontrar su lugar. No se trata solo de incorporar tecnología o actualizar programas, sino de algo mucho más profundo: hallar un equilibrio entre lo que siempre funcionó y lo que el presente exige. En esa búsqueda, la tradición y la modernidad dejan de ser opuestos para convertirse en dos fuerzas complementarias que pueden dar forma a una educación más humana, más consciente y mejor adaptada al mundo cambiante. Las escuelas, en todos los niveles, viven esa tensión a diario: cómo innovar sin perder el sentido de comunidad, cómo enseñar competencias digitales sin olvidar la escritura a mano, cómo aprovechar la inteligencia artificial sin reemplazar la inteligencia emocional.

La tradición en la escuela representa la memoria, la identidad y la continuidad de valores que sostienen el acto de enseñar. No se trata solo de métodos antiguos o costumbres pasadas, sino de una forma de entender la educación como proceso humano. La escuela tradicional enseñaba a respetar los tiempos, a valorar el esfuerzo, a cuidar el vínculo entre maestro y alumno, a comprender que aprender era también una experiencia moral y social. En cada recreo, en cada ritual escolar, en cada lectura compartida, hay un eco de aquello que dio sentido a generaciones. Esa herencia no puede borrarse, porque en ella se apoya la construcción del presente.

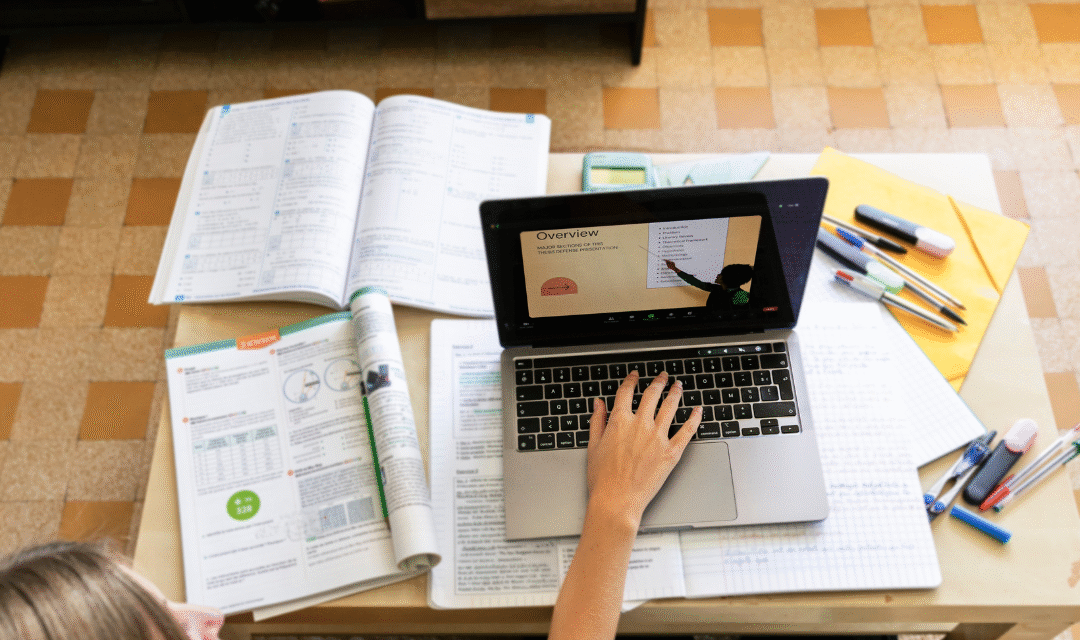

Sin embargo, la modernidad educativa desafía ese modo de hacer. Las nuevas generaciones crecen en un mundo donde todo cambia a gran velocidad. Las escuelas deben adaptarse a un entorno donde la información está al alcance de un clic, los intereses se diversifican y la atención se fragmenta. El uso de plataformas digitales, el aprendizaje híbrido, los entornos virtuales y la personalización de los contenidos son respuestas necesarias. Pero cuando la tecnología avanza más rápido que la reflexión pedagógica, el riesgo es perder el sentido profundo del acto educativo. La innovación sin raíces puede volverse ruido, moda o distracción.

El equilibrio entre tradición y modernidad no es un punto fijo, sino un movimiento constante. Cada escuela lo busca a su manera. Hay instituciones que conservan prácticas históricas, como el saludo matutino o la escritura manual, y las combinan con proyectos digitales. Otras incorporan laboratorios de robótica, pero sin abandonar la lectura de clásicos. Esa convivencia no debe verse como contradicción, sino como una oportunidad de integrar pasado y presente. Los mejores aprendizajes surgen cuando el aula se convierte en un espacio donde el conocimiento técnico se une con la sensibilidad humana.

El papel del docente en este contexto es clave. Ya no se trata de transmitir saberes de manera unidireccional, pero tampoco de diluir su presencia detrás de una pantalla. El maestro de hoy enseña a pensar, a discernir, a convivir con la incertidumbre. Su función no desaparece, se transforma. Debe guiar, acompañar y conectar el valor de la tradición con las herramientas del presente. Los estudiantes necesitan esa figura que les dé sentido al uso de la tecnología, que los ayude a distinguir entre información y conocimiento, entre tendencia y criterio.

La tradición aporta estabilidad y valores compartidos; la modernidad aporta dinamismo y apertura al cambio. Cuando la escuela logra articular ambas dimensiones, se convierte en un espacio donde lo nuevo se construye sobre bases sólidas. No hay futuro posible sin memoria, ni memoria viva sin transformación. Enseñar hoy exige mirar hacia adelante sin olvidar de dónde venimos. Los himnos, las fechas patrias, la lectura de libros impresos, la escritura cursiva o los actos escolares no son restos del pasado, sino recordatorios de lo que mantiene unida a la comunidad educativa. La tecnología, en cambio, amplía horizontes, democratiza el acceso y permite nuevas formas de expresión. El desafío está en que ambas miradas dialoguen sin que una anule a la otra.

Muchas escuelas ya están encontrando ese punto de encuentro. En aulas híbridas donde conviven tablets y cuadernos, los alumnos buscan información en línea pero luego la discuten cara a cara. En proyectos institucionales que combinan historia local con herramientas digitales, los estudiantes aprenden a valorar su entorno mientras lo proyectan al mundo. En esas experiencias se revela que la educación del siglo XXI no necesita abandonar la tradición, sino reinterpretarla. El pasado no se supera: se resignifica.

La modernidad también ofrece la posibilidad de hacer visible lo que antes quedaba oculto. Nuevas voces, nuevas formas de aprender, nuevas maneras de comunicar. Pero el exceso de novedad puede generar agotamiento. Por eso, el aporte de la tradición es recordar que educar no es solo enseñar a usar herramientas, sino ayudar a las personas a ser mejores consigo mismas y con los demás. La ética, la cooperación, el respeto por el conocimiento, son valores que no pueden ser sustituidos por ningún avance técnico.

El futuro de la escuela depende de su capacidad para integrar lo mejor de ambos mundos. Las instituciones que logren mantener la calidez de la enseñanza tradicional junto con la creatividad y flexibilidad de la educación digital serán las que preparen a los alumnos para un mundo complejo. No se trata de elegir entre pizarrón y pantalla, sino de reconocer que ambos pueden convivir si hay un propósito educativo claro. Lo antiguo y lo nuevo no deben competir, sino dialogar para construir una enseñanza más auténtica y significativa.

En última instancia, la tradición y la modernidad no son polos opuestos, sino dos partes de una misma historia. La escuela es ese espacio donde el pasado encuentra futuro, donde las raíces sostienen las alas. Si logra mantener ese equilibrio, seguirá siendo el lugar donde los niños y jóvenes no solo aprenden a leer o programar, sino a pensar, a sentir y a vivir juntos. Y en un mundo tan cambiante, esa sigue siendo la tarea más importante que una escuela puede tener.