Por: Maximiliano Catalisano

La distancia entre lo que un estudiante puede aprender y lo que realmente aprende suele estar marcada por factores invisibles para quienes viven en contextos urbanos. En muchas regiones rurales del mundo, el derecho a estudiar se vuelve un recorrido lleno de barreras geográficas, culturales y materiales que condicionan toda una trayectoria escolar. Hablar de estas realidades no es quedarse en la denuncia; es abrir una conversación sobre cómo acompañar a comunidades que sostienen la escuela con esfuerzo, creatividad y una enorme voluntad de progreso. Esta nota invita a mirar más de cerca aquello que no siempre se ve: cómo el lugar donde se nace puede moldear las oportunidades y qué caminos existen para transformar esa situación desde políticas educativas, innovación social y compromiso territorial.

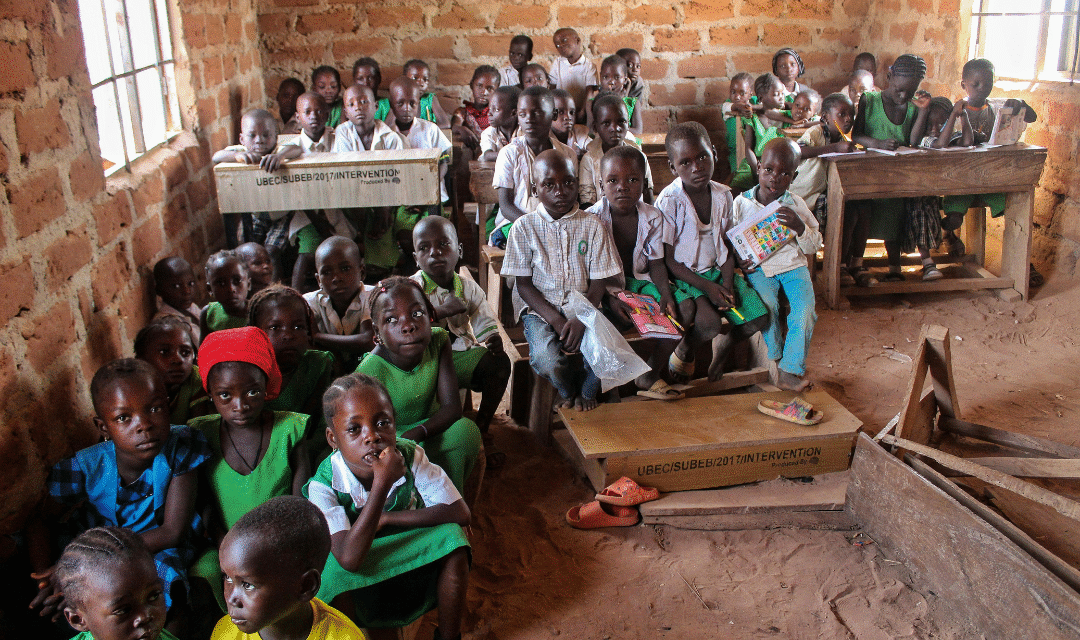

Las zonas rurales presentan características únicas que atraviesan cada aspecto de la vida escolar. La dispersión geográfica obliga a que las escuelas estén lejos de los hogares, lo que hace que muchos estudiantes deban caminar kilómetros para acceder al edificio escolar, incluso en condiciones climáticas adversas. A esto se suma que la infraestructura suele ser limitada: techos que necesitan mantenimiento urgente, espacios compartidos para múltiples grados y servicios básicos que no siempre funcionan. Estas dificultades impactan de manera directa en la asistencia, la continuidad pedagógica y la permanencia en el sistema educativo, sobre todo en estudiantes que desde edades tempranas colaboran con tareas familiares vinculadas al trabajo agrícola.

Otro aspecto que influye de manera determinante es el acceso a docentes formados y con permanencia estable en las escuelas. La rotación frecuente genera discontinuidad en los procesos de aprendizaje y obliga a los equipos a adaptarse constantemente a nuevos estilos de enseñanza. Aunque la vocación docente es un motor fundamental, trabajar en contextos rurales implica desafíos adicionales: largas distancias, poca conectividad, materiales escasos y la necesidad de asumir múltiples funciones. Por eso, las políticas de acompañamiento profesional, formación permanente y estímulos concretos se vuelven esenciales para sostener proyectos pedagógicos de largo plazo en estas comunidades.

La conectividad digital es otro punto que marca una fuerte diferencia. En las ciudades, acceder a internet puede ser algo cotidiano, pero en miles de escuelas rurales del mundo la conexión es débil, intermitente o directamente inexistente. Esto dificulta el uso de plataformas educativas, la comunicación entre docentes y familias, y la posibilidad de enriquecer los aprendizajes con recursos multimedia. Durante la pandemia este escenario quedó en evidencia, mostrando que en muchos lugares estudiar dependía más de cuadernos impresos y entregas domiciliarias que de herramientas tecnológicas. Aunque en los últimos años se ha avanzado en la instalación de antenas y redes satelitales, aún persisten grandes brechas entre estudiantes rurales y urbanos.

La cultura local y las lenguas originarias también juegan un papel clave. En diversas regiones, la escuela es el puente entre saberes ancestrales y contenidos formales. Cuando este vínculo no se construye con respeto y participación comunitaria, se generan experiencias escolares que los estudiantes sienten ajenas a su realidad. Por el contrario, cuando el proyecto institucional integra las tradiciones, la historia local y la lengua propia, la escuela se convierte en un espacio de identidad, pertenencia y proyección social. Este enfoque intercultural enriquece tanto a los estudiantes como a los docentes, que encuentran nuevas formas de enseñar desde perspectivas que dialogan con el territorio.

Uno de los desafíos más profundos es garantizar la permanencia en el nivel secundario. Mientras que en muchas ciudades asistir al nivel medio es parte de la rutina, en zonas rurales implica viajar, mudarse a otra localidad o abandonar actividades familiares indispensables para la subsistencia. Esta situación provoca abandono escolar, especialmente entre adolescentes que deben priorizar el trabajo o el cuidado de familiares. Programas de albergues estudiantiles, becas de transporte, tutorías personalizadas y acuerdos comunitarios han demostrado ser herramientas valiosas para sostener la continuidad educativa, pero requieren planificación y apoyo permanente para que funcionen de manera estable.

En este contexto, la participación de las comunidades resulta indispensable. Las familias rurales suelen tener una relación profunda con la escuela: colaboran en el mantenimiento de los edificios, organizan actividades solidarias y acompañan la vida institucional con un sentido colectivo muy marcado. Esa fortaleza comunitaria es una ventaja inmensa que, bien orientada, potencia las iniciativas pedagógicas y abre oportunidades para que la escuela se convierta en un centro cultural, social y de encuentro. Experiencias de huertas escolares, ferias de ciencias adaptadas al territorio, proyectos ambientales y talleres de oficio muestran que las zonas rurales pueden ser escenarios de innovación educativa tan valiosos como los entornos urbanos.

Pensar soluciones implica reconocer la diversidad de realidades rurales. No existe un único modelo, porque cada región tiene su historia, su idioma, sus recursos y sus necesidades. Lo que sí está claro es que la mejora depende de decisiones sostenidas en el tiempo: infraestructura adecuada, conectividad real, formación docente contextualizada, materiales que representen la cultura local y políticas que acompañen a las familias. También requiere abrir camino a las tecnologías emergentes, no como sustituto de la presencialidad sino como puente hacia nuevas formas de acceso al conocimiento.

La educación rural no es un problema; es una oportunidad para construir sistemas más sensibles a las particularidades de cada territorio. Cuando una escuela logra sostener su proyecto a pesar de la distancia, cuando una comunidad trabaja juntas para que sus hijos estudien, cuando un docente viaja horas para garantizar una clase, queda claro que el aprendizaje sigue siendo una fuerza transformadora. Reconocer estas historias y fortalecer sus condiciones es un paso indispensable para que el lugar de nacimiento no determine las posibilidades de futuro.