Por: Maximiliano Catalisano

En lo alto de las montañas del Himalaya, donde el aire es tan puro que parece detener el tiempo, los monjes tibetanos han desarrollado una forma de enseñanza que desafía las lógicas del mundo moderno. Allí, el aprendizaje no depende de exámenes, calificaciones o dispositivos digitales, sino de la conexión interior, la disciplina y el silencio. Mientras las sociedades contemporáneas aceleran sus ritmos para enseñar más rápido y producir resultados inmediatos, los monasterios tibetanos continúan apostando por un tipo de educación que forma el carácter, entrena la mente y alimenta el espíritu. Su método, transmitido de generación en generación, combina meditación, observación, respeto y autoconocimiento. En esta práctica silenciosa se esconde una de las pedagogías más profundas del mundo, una que aún tiene mucho que enseñar a las escuelas del siglo XXI.

Una educación que comienza dentro de uno mismo

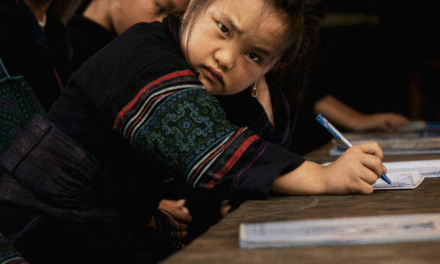

Para los monjes tibetanos, la educación no empieza con los libros ni termina en el aula. Comienza en el interior de cada persona. Desde muy pequeños, los novicios aprenden que antes de intentar comprender el mundo exterior, deben conocer y dominar su propio mundo interior. El silencio no es una imposición, sino un camino para escuchar los pensamientos y darles un orden. A través de la meditación diaria, el estudiante aprende a observar su mente como si fuera un espejo: cada emoción, cada pensamiento, cada distracción se convierte en materia de estudio. De este modo, el aprendizaje no depende tanto de la memorización, sino de la comprensión profunda.

En lugar de largas horas de clases magistrales, los monjes combinan breves momentos de enseñanza oral con extensos períodos de práctica reflexiva. Los textos sagrados del budismo tibetano —como el Kangyur y el Tengyur— se estudian de forma colectiva, en debates respetuosos donde se pone a prueba la comprensión a través del diálogo. Esta metodología tiene un propósito claro: transformar el conocimiento en sabiduría y la sabiduría en compasión.

El valor del silencio como herramienta pedagógica

El silencio en los monasterios tibetanos no significa ausencia de comunicación, sino una forma diferente de comprenderla. En silencio, los aprendices aprenden a escuchar con atención y a responder desde la reflexión. La calma favorece la concentración y reduce la distracción, dos elementos esenciales para el pensamiento profundo. Esta práctica demuestra que no siempre se necesita hablar para enseñar; a veces, el mayor aprendizaje surge del espacio entre las palabras.

La pedagogía del silencio también enseña a regular las emociones. En una época donde la ansiedad y la hiperconectividad dominan la vida cotidiana, el entrenamiento mental que los monjes realizan les permite alcanzar un estado de serenidad duradera. Los alumnos aprenden a distinguir entre lo que pueden controlar y lo que deben aceptar, lo que les otorga una gran fortaleza emocional. En este sentido, el silencio no es un castigo, sino una forma de libertad: libera la mente del ruido externo y permite escuchar la propia voz interior.

El aprendizaje a través de la práctica y la repetición consciente

El método educativo tibetano valora la práctica constante. Los jóvenes monjes repiten oraciones, movimientos y meditaciones durante horas, no como una rutina vacía, sino como una forma de alcanzar la maestría. Cada repetición es una oportunidad para mejorar la concentración, la paciencia y la atención plena. Esta idea, conocida como bhavana (cultivo mental), sostiene que el conocimiento se fortalece cuando se aplica con perseverancia y consciencia.

El aprendizaje manual también forma parte del proceso educativo. Muchos monasterios enseñan a sus jóvenes a realizar tareas comunitarias, escribir sutras, pintar mandalas o cuidar del huerto. Estas actividades, lejos de ser simples oficios, buscan cultivar la humildad y el sentido del trabajo compartido. El alumno aprende que toda acción, por pequeña que parezca, puede convertirse en un acto de meditación si se realiza con plena atención.

El maestro como guía interior

El rol del maestro en la educación tibetana es fundamental, pero no se impone desde la autoridad, sino desde el ejemplo. El maestro no transmite únicamente conocimiento, sino una forma de vivir y pensar. Su presencia es silenciosa, pero poderosa: guía al alumno a través de la experiencia personal, lo acompaña en sus dudas y lo ayuda a descubrir sus propias respuestas. La relación entre maestro y aprendiz es profundamente humana, basada en el respeto mutuo y la confianza.

El maestro tibetano no busca moldear al estudiante, sino acompañarlo hasta que descubra su propio camino. Enseñar, desde esta perspectiva, es ayudar a despertar la sabiduría interior que cada persona ya posee. Por eso, el proceso de aprendizaje en los monasterios no tiene un final definido. Aprender es una práctica que dura toda la vida, y el maestro es, ante todo, un recordatorio constante de que el conocimiento verdadero nace de la calma y la observación.

El legado del silencio en la educación moderna

Aunque el contexto cultural es muy distinto, los principios del método tibetano pueden inspirar a la educación contemporánea. En las aulas actuales, donde la atención es un bien escaso y las distracciones abundan, incorporar momentos de silencio, respiración consciente y reflexión puede marcar una gran diferencia. La calma no solo mejora la concentración, sino que también fomenta la empatía y el pensamiento crítico.

El legado de los monjes tibetanos nos recuerda que educar no es solo transmitir información, sino formar seres humanos capaces de pensar, sentir y actuar con equilibrio. En un mundo saturado de estímulos, enseñar en silencio podría ser la revolución más profunda de todas.