Por: Maximiliano Catalisano

Cada aula guarda una historia, aunque sus paredes cambien de piedra a ladrillo, de madera a vidrio, o de un tablero de tiza a una pantalla táctil. La idea de reunir a un grupo de personas para aprender juntas es tan antigua como la civilización misma. Desde los templos egipcios donde los escribas enseñaban el arte de registrar la historia, hasta las modernas aulas virtuales donde un profesor guía a estudiantes que pueden estar en distintos continentes, el aula ha sido siempre el escenario donde la humanidad se detiene a pensar, a preguntar y a construir conocimiento. Entender su evolución no es un simple recorrido por el pasado, sino una manera de mirar cómo la sociedad fue transformando su manera de enseñar y de aprender, reflejando en cada época sus valores, sus sueños y sus límites.

En las primeras civilizaciones, la educación estaba reservada a unos pocos. En Egipto y Mesopotamia, los templos y palacios funcionaban como los primeros centros de enseñanza. Allí se instruía a los futuros escribas, sacerdotes o administradores, quienes aprendían a leer, escribir y llevar registros. Las aulas eran silenciosas, los maestros exigentes, y el aprendizaje, repetitivo. Era una educación funcional, orientada al poder y la organización del Estado. Sin embargo, ya existía la semilla de algo más profundo: la transmisión del conocimiento como una forma de preservar la memoria colectiva.

En la Grecia antigua, el aula se convirtió en un espacio de diálogo. Sócrates, con su método de la pregunta, rompió con la enseñanza memorística y propuso que el conocimiento naciera del intercambio. En las plazas, bajo los pórticos o en los gimnasios, los jóvenes aprendían a pensar, debatir y reflexionar. La educación se entendía como formación del carácter, no solo como adquisición de información. Platón fundó la Academia y Aristóteles el Liceo, instituciones que sentaron las bases del pensamiento occidental. Allí, el aula ya no era un recinto cerrado, sino un espacio de encuentro intelectual.

Con la llegada de Roma, el aula se volvió más estructurada. Los romanos valoraron la disciplina, el orden y la retórica. Los maestros, llamados “grammatici”, enseñaban latín, literatura y derecho. Las escuelas se establecían en casas privadas o foros públicos, y la figura del docente ganaba reconocimiento social. La educación se transformó en una preparación para la vida pública, y el aula en un lugar de prestigio y formación cívica.

Durante la Edad Media, el aula se trasladó a los monasterios y catedrales. Los monjes copiaban manuscritos y enseñaban a leer el latín. El aprendizaje se basaba en la memorización, la repetición y la obediencia. Con el surgimiento de las universidades en ciudades como Bolonia, París y Oxford, el aula adquirió una nueva dimensión. Nacieron los primeros grados académicos y las clases magistrales, donde un profesor leía un texto mientras los estudiantes tomaban apuntes. El aula medieval, aunque rígida, fue el germen del sistema universitario moderno.

Con el Renacimiento, la educación experimentó un giro humanista. Las aulas se llenaron de textos clásicos, arte, ciencia y filosofía. Se valoró la observación, la experimentación y el pensamiento crítico. En lugar de memorizar dogmas, los estudiantes aprendían a descubrir. Este cambio sentó las bases para los métodos de enseñanza modernos, donde el aula debía inspirar curiosidad y creatividad.

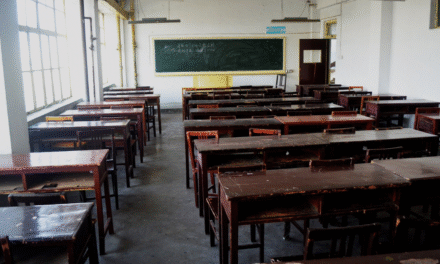

Durante los siglos XVIII y XIX, con la expansión de la educación pública, el aula se convirtió en símbolo de progreso. Las revoluciones industriales y sociales impulsaron la creación de escuelas para todos los niños. Los gobiernos entendieron que educar era una manera de construir ciudadanía. Las aulas se llenaron de pupitres alineados, pizarrones, mapas y relojes. El maestro, al frente, marcaba el ritmo de la clase. Aunque este modelo uniformaba la enseñanza, también democratizó el acceso al conocimiento. Fue el inicio de la escuela moderna tal como la conocemos.

En el siglo XX, el aula se diversificó. Aparecieron nuevos métodos, como el aprendizaje por proyectos, la enseñanza activa o la educación Montessori, que rompieron con la rigidez de la estructura tradicional. Se promovió el trabajo en grupo, la participación y la autonomía del alumno. El aula dejó de ser solo un espacio físico: se convirtió en una comunidad de aprendizaje donde cada voz contaba.

Hoy, en pleno siglo XXI, el aula ya no tiene fronteras. La tecnología transformó completamente la manera de enseñar. Las clases virtuales, los recursos digitales y la inteligencia artificial permiten un aprendizaje flexible y personalizado. Las paredes se desdibujan: un estudiante puede asistir a una clase desde su casa, en otro país o incluso en otro idioma. Sin embargo, esta evolución no elimina la esencia del aula. Aunque cambien las herramientas, el objetivo sigue siendo el mismo: aprender junto a otros, compartir ideas, construir saber.

El aula contemporánea es híbrida: combina lo presencial con lo digital, lo individual con lo colectivo. Un profesor puede proyectar un documental, guiar una investigación en línea o coordinar un debate presencial, todo en la misma jornada. Esta mezcla de tiempos y formatos refleja una nueva era educativa, donde el conocimiento se construye en red. Pero a la vez, la tecnología plantea desafíos: mantener la atención, fomentar la reflexión profunda y preservar el contacto humano.

Quizás la verdadera evolución del aula no está en sus paredes ni en sus dispositivos, sino en su propósito. A lo largo de los siglos, el aula ha cambiado de forma para adaptarse a las necesidades de cada sociedad, pero su esencia sigue siendo la misma: un espacio donde las personas se encuentran para aprender, dialogar y crecer. No importa si hay una pizarra de piedra, de tiza o una pantalla digital. Lo que mantiene viva a la educación es el vínculo humano que se crea cuando alguien enseña y alguien aprende.

Mirar la historia del aula es mirar la historia de la humanidad. Cada época dejó su huella: el pensamiento griego, la disciplina romana, la fe medieval, la curiosidad renacentista, la organización moderna, la apertura digital. Todo convive hoy en las aulas del mundo, donde pasado y futuro se entrelazan. La evolución del aula es, en realidad, la evolución de nuestra forma de entender el conocimiento: una historia que no termina, porque mientras haya alguien dispuesto a aprender, siempre habrá un aula, aunque cambie su forma, su idioma o su pantalla.