Por: Maximiliano Catalisano

Aprender en el Egipto de los faraones era mucho más que memorizar símbolos o repetir fórmulas. Era entrar en un mundo sagrado donde el conocimiento se consideraba un don divino. En esa civilización que asombró al mundo con sus pirámides, templos y jeroglíficos, la educación tenía un papel central en la preservación del orden y la cultura. Ser instruido era un privilegio reservado a pocos, pero también una enorme responsabilidad: quien sabía leer y escribir estaba llamado a servir al Estado, a los dioses y a la historia. Los jóvenes que lograban formarse se convertían en los guardianes de la memoria de su pueblo, en herederos de un saber que daba sentido a la vida egipcia.

El antiguo Egipto no concebía la educación como una experiencia separada de la religión ni de la política. Todo aprendizaje tenía una finalidad espiritual y práctica. Los niños no solo aprendían a escribir en papiros o tablillas, sino a comportarse con respeto, a obedecer a los mayores, y a valorar la armonía como principio de convivencia. Educar, en aquel tiempo, significaba formar el carácter y transmitir el legado de los antepasados.

La escuela como casa del saber

Las primeras escuelas egipcias eran conocidas como las “Casas de Instrucción” o “Casas de Vida”. Allí se enseñaba la lectura, la escritura y la aritmética, pero también se inculcaban valores como la disciplina y la lealtad. El maestro, generalmente un escriba experimentado, ocupaba un lugar de enorme prestigio. Enseñaba con severidad, pero también con respeto por el saber que representaba.

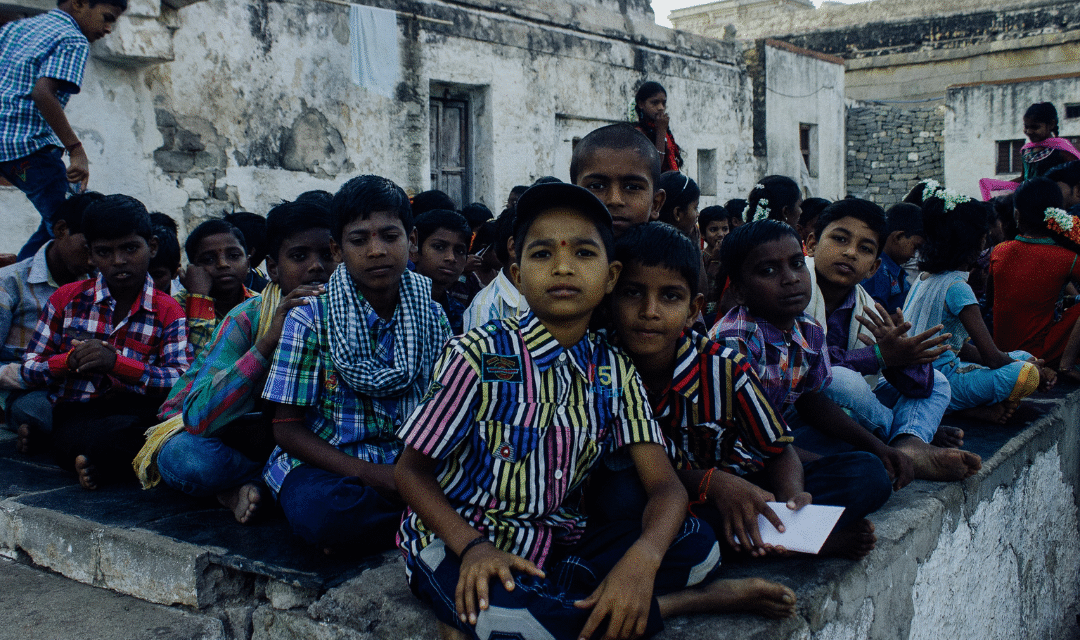

Los alumnos se sentaban en el suelo, con una tabla de madera o piedra sobre las rodillas, y escribían con pinceles de caña mojados en tinta negra o roja. Aprendían los jeroglíficos copiando una y otra vez las mismas frases, muchas de ellas proverbios morales o fragmentos de textos religiosos. La repetición era una herramienta de perfección, no de castigo.

Los hijos de los nobles y funcionarios solían tener acceso a una educación más amplia, donde se incluían también nociones de administración, leyes y astronomía. En cambio, los hijos del pueblo aprendían oficios prácticos desde pequeños, ayudando a sus padres en la agricultura, la construcción o la artesanía. Así, el sistema educativo egipcio no solo formaba escribas, sino que también sostenía la estructura social a través de la transmisión de habilidades y costumbres.

El escriba: símbolo del saber

Entre todos los oficios del antiguo Egipto, el del escriba era el más admirado. No era simplemente un trabajador de la escritura: era el puente entre los hombres y los dioses, entre la palabra y la eternidad. Los escribas registraban los impuestos, redactaban decretos, copiaban textos sagrados y mantenían vivo el conocimiento de los templos. Ser escriba era ser parte de la historia misma.

Para llegar a ese lugar, un joven debía pasar años de aprendizaje y demostrar una gran dedicación. Los textos antiguos conservan ejercicios de escritura donde los estudiantes copiaban frases como: “El escriba está por encima del labrador, porque su trabajo es eterno”. Esa frase no solo expresaba orgullo profesional, sino también una profunda convicción cultural: quien dominaba la palabra escrita tenía acceso a lo divino.

El aprendizaje del escriba combinaba la práctica diaria con la observación y la obediencia. Los maestros eran exigentes y no toleraban la distracción. Las faltas se corregían con severidad, pero el esfuerzo era recompensado con la posibilidad de ascender en la escala social. En una sociedad donde casi todos dependían del trabajo físico, el saber intelectual era una llave hacia la estabilidad y el respeto.

La educación moral y religiosa

La enseñanza en Egipto no se limitaba al conocimiento técnico. También incluía una fuerte dimensión ética. Los jóvenes aprendían las “Instrucciones”, textos que reunían consejos de sabiduría y normas de conducta. Uno de los más famosos, atribuido a Ptahhotep, enseñaba a escuchar antes de hablar, a respetar a los padres y a tratar a los demás con justicia. La educación moral se consideraba tan importante como la escritura o la matemática, porque el ideal egipcio era vivir de acuerdo con el principio de Maat, la diosa del orden, la verdad y la armonía.

Este sentido de equilibrio y justicia atravesaba toda la formación. Aprender no era competir, sino encontrar el propio lugar dentro del cosmos. En los templos, los jóvenes aprendían también los rituales y las canciones sagradas, que servían para mantener la conexión entre los hombres y los dioses. La educación, por tanto, era un acto religioso, un modo de sostener el orden del universo a través del conocimiento.

Lo que Egipto aún enseña

Aunque la educación moderna haya cambiado de forma, el espíritu del antiguo Egipto sigue presente en muchos aspectos. La idea de que aprender implica disciplina, respeto y continuidad es una herencia de aquellas escuelas de hace miles de años. También lo es el reconocimiento de la escritura como medio de preservación cultural. Cada vez que un estudiante toma notas, guarda un registro o comparte un saber, está reproduciendo, sin saberlo, ese gesto ancestral del escriba que escribía para el futuro.

Egipto nos recuerda que la educación no solo forma profesionales, sino personas con sentido de pertenencia y responsabilidad. Los antiguos sabían que el conocimiento debía servir al bien común, no al interés individual. Cada aprendiz egipcio, al escribir una línea, contribuía a la estabilidad de su sociedad. Hoy, cuando las aulas se llenan de pantallas y las formas de aprender cambian con velocidad, mirar hacia el pasado egipcio puede ayudarnos a recuperar el valor del tiempo, del esfuerzo y de la palabra. En aquellas antiguas Casas de Vida, los jóvenes aprendían que el conocimiento era un tesoro que debía protegerse con respeto. Quizás esa sea la lección más vigente que nos dejó el Nilo: que aprender es una forma de mantener viva la memoria humana