Por: Maximiliano Catalisano

En Colombia, la educación ha tenido que asumir un papel mucho más profundo que el de enseñar contenidos o preparar para el futuro. En muchas regiones del país, la escuela se ha transformado en un lugar donde se intenta sanar el pasado, reconstruir la confianza y enseñar a convivir después de décadas de conflicto armado. Hablar de educación post-conflicto en Colombia es hablar de una apuesta por la paz desde las aulas, donde los docentes, los estudiantes y las comunidades aprenden juntos a mirar hacia adelante sin olvidar lo vivido.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, el sistema educativo colombiano comenzó a repensarse como un espacio para la reconciliación. El Ministerio de Educación y distintas organizaciones sociales lanzaron programas enfocados en la memoria histórica, la educación para la paz y la participación ciudadana. Estas iniciativas buscan que los niños y jóvenes comprendan las raíces del conflicto, reconozcan la dignidad de las víctimas y aprendan herramientas para resolver diferencias sin recurrir a la violencia. No se trata solo de incluir nuevos contenidos en los libros de texto, sino de generar un cambio en la cultura escolar y en la forma de relacionarse dentro de las comunidades educativas.

Uno de los proyectos más relevantes es la Cátedra de la Paz, implementada en 2015, que promueve la reflexión sobre el respeto, la justicia y la convivencia. En muchas escuelas rurales, esta materia se ha convertido en un espacio para el diálogo entre generaciones: los estudiantes entrevistan a sus abuelos sobre los tiempos de violencia, registran historias de vida y participan en actividades artísticas que les permiten expresar emociones y construir memoria colectiva. De esta manera, la educación deja de ser un proceso abstracto y se convierte en una herramienta viva para sanar heridas.

La educación post-conflicto también implica trabajar con los docentes, quienes muchas veces fueron testigos directos del dolor o incluso víctimas del conflicto. Su rol va más allá de impartir conocimiento: son mediadores, orientadores y referentes de estabilidad en contextos donde la violencia dejó profundas marcas. Programas de formación como “Escuelas como territorios de paz” han ofrecido acompañamiento psicológico, pedagógico y comunitario para que los educadores puedan sostener su tarea sin cargar solos el peso emocional que implica enseñar en escenarios de reconstrucción social.

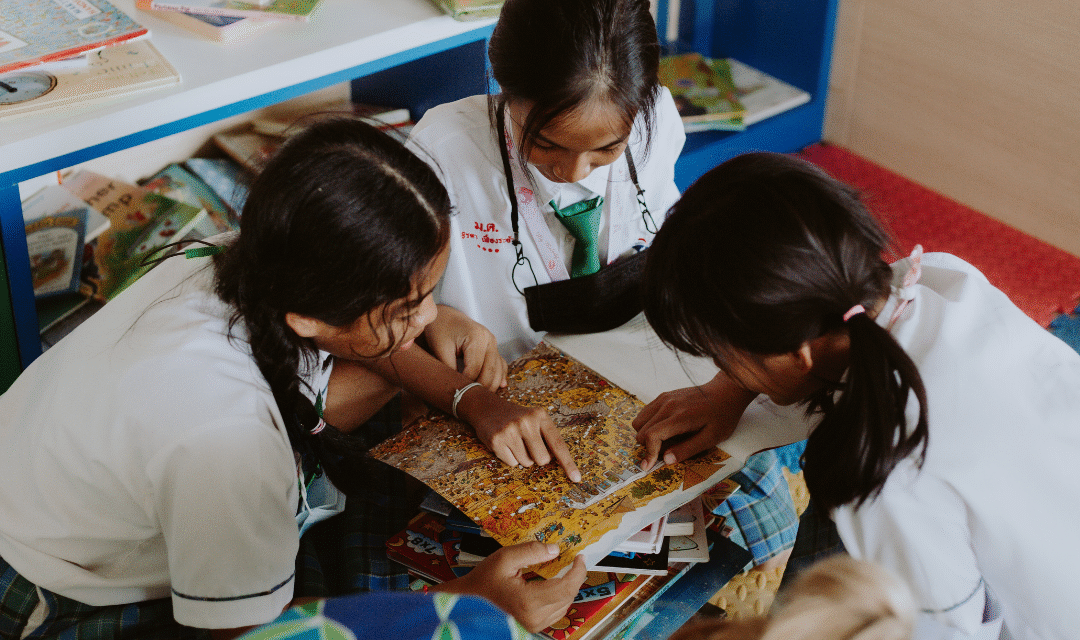

En los territorios más afectados, las escuelas han funcionado como centros de encuentro. Allí llegan niños desplazados, hijos de excombatientes y jóvenes que pertenecen a comunidades que antes estaban enfrentadas. El aula se convierte en un microcosmos del país, donde se ensaya la convivencia que Colombia busca construir. En algunos casos, los proyectos escolares incluyen actividades de mediación de conflictos, teatro comunitario o proyectos productivos que reúnen a familias de distintos orígenes. Cada experiencia educativa se transforma en un laboratorio de paz que promueve valores como la solidaridad, la empatía y el respeto por las diferencias.

El arte y la cultura tienen un papel fundamental en este proceso. La música, la pintura y el teatro permiten que los estudiantes expresen lo que no pueden decir con palabras. En regiones como el Cauca o el Meta, se han desarrollado proyectos donde los alumnos crean murales sobre la memoria y la reconciliación, o conforman grupos musicales que mezclan ritmos tradicionales con letras que hablan de esperanza y cambio. Estas actividades no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también ayudan a procesar el dolor y a transformar las emociones en creatividad.

La educación post-conflicto en Colombia también dialoga con la diversidad del país. Las comunidades afrodescendientes e indígenas han desarrollado sus propias estrategias educativas, en las que se combinan saberes ancestrales con valores de convivencia y respeto por la naturaleza. La reconstrucción del tejido social, en estos casos, incluye la recuperación de la memoria cultural y el fortalecimiento de la identidad comunitaria. En algunos territorios, los programas educativos se realizan en lengua nativa, reconociendo que la paz también pasa por respetar las raíces y dar voz a quienes históricamente fueron silenciados.

Uno de los mayores desafíos es lograr que la escuela no sea un espacio aislado, sino parte activa de la comunidad. Por eso, muchas instituciones educativas trabajan junto a organizaciones locales, colectivos de víctimas y entidades gubernamentales para diseñar proyectos comunes. Talleres de memoria, huertas comunitarias, jornadas de lectura o encuentros intergeneracionales son actividades que permiten reconstruir la confianza y fortalecer los lazos entre vecinos. En este sentido, la educación se convierte en el corazón de la transformación social.

El camino no ha sido fácil. A pesar de los avances, todavía existen zonas donde la violencia persiste y las condiciones de vida dificultan la continuidad escolar. Sin embargo, cada vez más escuelas colombianas están demostrando que el aprendizaje puede ser un acto de resistencia y de esperanza. Los niños que hoy dibujan la palabra “paz” en sus cuadernos representan una generación que crece sin miedo y que entiende que estudiar también es una forma de transformar su entorno.

Colombia ha demostrado que reconstruir un país no solo requiere acuerdos políticos, sino también una educación comprometida con la vida, la empatía y el diálogo. En las aulas rurales, urbanas, indígenas o afrocolombianas se tejen silenciosamente las historias de reconciliación que darán sentido a un futuro más justo y humano. La escuela, en este contexto, no es solo un espacio de enseñanza, sino un símbolo de esperanza colectiva. Y en cada niño que aprende a decir “nosotros” en lugar de “ellos”, hay una nueva página escrita en el libro de la paz.