Por: Maximiliano Catalisano

En lo profundo de las selvas y montañas del antiguo Mesoamérica floreció una de las civilizaciones más fascinantes de la historia: la maya. Más allá de sus templos, calendarios y conocimientos astronómicos, los mayas construyeron una cultura donde el aprendizaje era una forma de honrar la vida. Cada enseñanza tenía un propósito espiritual y social. Educar no significaba solo transmitir saberes técnicos, sino preparar al individuo para convivir, servir a su comunidad y mantener la armonía con la naturaleza. En el corazón de su sistema educativo estaba la idea de que aprender era también una forma de cultivar el alma.

La educación maya comenzaba en el hogar. Los padres eran los primeros maestros y transmitían a sus hijos los valores fundamentales que guiaban la vida comunitaria: el respeto, el trabajo, la humildad, la cooperación y la gratitud hacia los antepasados. Desde muy pequeños, los niños observaban, imitaban y participaban en las tareas diarias, aprendiendo con la práctica y el ejemplo. La palabra tenía un peso sagrado. Cada consejo, cada relato, cada mito formaba parte de un proceso educativo que buscaba moldear el carácter. Los abuelos, guardianes de la sabiduría ancestral, desempeñaban un papel central como narradores y transmisores de la memoria colectiva.

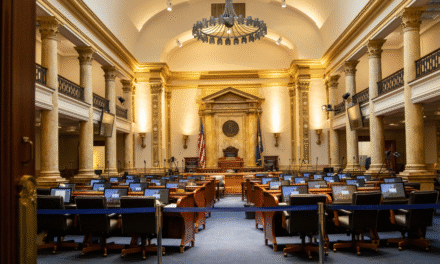

En las aldeas y ciudades mayas existían espacios específicos para la formación de los jóvenes. Uno de ellos era el Popol Na, la “Casa del Consejo”, donde los ancianos enseñaban historia, moral, rituales y astronomía. Allí se aprendía a ser parte de la comunidad, a respetar la palabra dada y a cumplir con las responsabilidades colectivas. Para los mayas, el conocimiento no era propiedad individual, sino un bien que debía compartirse. Nadie aprendía solo para sí mismo, sino para fortalecer el tejido social. El saber servía para mantener el equilibrio del mundo y para honrar a los dioses a través del buen obrar.

El aprendizaje estaba profundamente ligado al calendario sagrado y a las observaciones del cielo. Los sacerdotes-astrónomos enseñaban a leer los movimientos de los astros y a comprender el tiempo como una fuerza viva. Cada día tenía una energía particular y, por lo tanto, cada aprendizaje debía respetar los ciclos naturales. De este modo, la educación maya unía ciencia, espiritualidad y comunidad. Saber cuándo sembrar, cuándo celebrar o cuándo realizar los rituales era parte de un conocimiento que integraba lo humano y lo divino.

La formación moral era tan importante como la intelectual. Se esperaba que los jóvenes desarrollaran virtudes como la templanza, la justicia y el respeto por la palabra. Mentir, engañar o actuar con arrogancia se consideraban faltas graves, no solo contra las personas, sino contra el equilibrio del cosmos. Los maestros insistían en la importancia del itz’at, término que podría traducirse como “sabiduría que ilumina”. Este concepto no se refería a la acumulación de información, sino a la capacidad de actuar con prudencia, sensibilidad y discernimiento. El verdadero sabio maya era quien sabía escuchar y decidir con el corazón.

Los mayas también dieron un lugar destacado al aprendizaje de las artes y los oficios. En los talleres, los jóvenes aprendían a tallar piedra, tejer, fabricar cerámica o construir templos. Pero no se trataba de un simple entrenamiento manual: cada oficio tenía un sentido espiritual. El artesano debía trabajar con paciencia y respeto por los materiales, reconociendo que toda creación era una ofrenda a los dioses. En este sentido, el trabajo era una forma de oración, una manera de participar en la creación del mundo.

El respeto por la naturaleza era otro pilar educativo. Los niños aprendían desde temprano que los ríos, las montañas, los animales y las plantas tenían espíritu. Cuidar la tierra no era una opción, sino un deber sagrado. En las ceremonias agrícolas se agradecía al maíz, fuente de vida, y se enseñaba que el ser humano forma parte de un ciclo que debe mantenerse en equilibrio. Esta enseñanza, tan antigua como vigente, revela una visión ecológica profunda que hoy vuelve a cobrar sentido en los debates sobre el medio ambiente.

La educación maya también valoraba la palabra como instrumento de sabiduría. A través de los aj tz’ib, los escribas, se enseñaba a leer y escribir los jeroglíficos, a registrar los acontecimientos y a conservar la memoria del pueblo. La escritura no era un acto mecánico, sino un arte sagrado. El conocimiento se preservaba en códices que combinaban texto e imagen, una forma de comunicación que unía mente y espíritu. Aprender a escribir significaba entrar en contacto con los dioses del conocimiento, como Itzamná, protector de los sabios.

En la sociedad maya, cada generación tenía la responsabilidad de transmitir lo aprendido. Por eso, enseñar era un acto de reciprocidad: quien había recibido conocimiento debía devolverlo a su comunidad. No existía la idea de la competencia o del mérito individual, sino la certeza de que el aprendizaje debía beneficiar al grupo. Esa noción de educación compartida permitió que durante siglos los mayas desarrollaran avances en astronomía, matemáticas, arquitectura y agricultura que aún asombran al mundo moderno.

Hoy, el legado educativo maya sigue siendo una fuente de inspiración. En un tiempo donde la educación muchas veces se centra en lo inmediato, la civilización maya nos recuerda que aprender implica paciencia, respeto y conexión con los demás. Sus valores invitan a repensar el sentido profundo de enseñar: no solo formar mentes capaces, sino corazones conscientes. El aprendizaje, entendido como un acto espiritual y comunitario, puede ayudarnos a reconstruir una relación más armónica con la naturaleza y con nosotros mismos.

Recordar los valores del aprendizaje maya es volver a mirar la educación como un camino sagrado. Es entender que enseñar no es llenar vacíos, sino encender luces; que aprender no es repetir, sino descubrir; y que el verdadero conocimiento no se impone, se comparte. En esa sabiduría antigua, el futuro de la educación encuentra una de sus raíces más profundas y humanas.